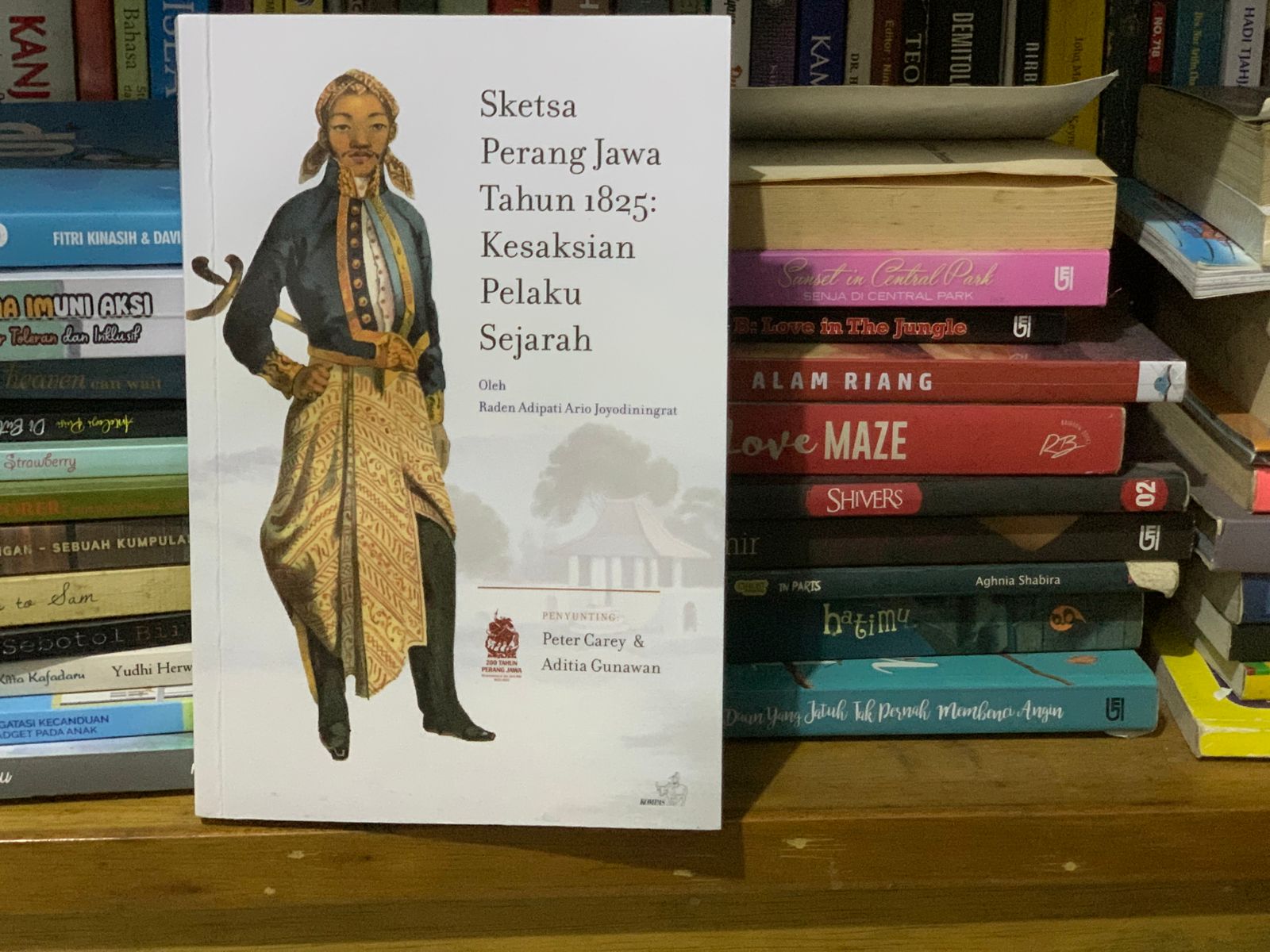

Judul buku: Sketsa Perang Jawa Tahun 1825: Kesaksian Pelaku Sejarah

Penulis: Raden Adipati Ario Joyodiningrat

Penyunting: Peter Carey dan Aditia Gunawan

Penerbit: Penerbit Buku Kompas

Tahun: 2025

Buku Sketsa Perang Jawa 1825: Kesaksian Pelaku Sejarah, suntingan Peter Carey dan Aditia Gunawan, akhirnya tiba di tangan saya. Di dalamnya, tersimpan suara seorang bangsawan yang pernah hidup di jantung pergolakan Jawa: Raden Adipati Ario Joyodiningrat, Bupati Karanganyar pada 1832–1864. Dari dialah rangkaian catatan tentang perang besar itu disusun, bukan sebagai kronik kering, melainkan sebagai sketsa hidup, sebuah mosaik peristiwa yang direkam dengan mata seorang peserta sekaligus saksi.

Joyodiningrat menulis dalam Melayu Pasar, bahasa lintas-batas yang pada abad ke-19 menjadi perantara antara Eropa dan pribumi. Namun di tiap lembarnya, aroma Jawa tetap pekat: ungkapan, istilah, dan rasa bahasa yang mencerminkan dunia tempat peristiwa-peristiwa itu terjadi. “Schetsen” yang ia tulis adalah karya yang unik, persilangan antara catatan sejarah dan sastra, sebab di dalamnya ada dialog antar tokoh, ada alur, ada emosi yang merembes dari satu kejadian ke kejadian lain. Selama sekitar 25 tahun, ia memahat kisah itu perlahan, seolah membuat sketsa yang tiap catatannya dituntun oleh ingatan.

Dari catatan inilah, pembaca bisa menelusuri kembali rancang bangun Perang Jawa, dari perencanaan pertempuran hingga detik-detik penangkapan Pangeran Diponegoro. Joyodiningrat mengungkap lapisan-lapisan yang jarang disinggung: jaringan desa pendukung Diponegoro, keberadaan para bandit dan perusuh yang justru menjadi tulang punggung pasukan, hingga sosok-sosok seperti “Demang Besar” dari Samen atau Joyomenggolo yang pengetahuannya tentang pembuatan mesiu menjadi kunci bagi gerakan perlawanan. Ada banyak sketsa lain yang tak kalah memikat, termasuk kisah tentang penaklukan terakhir sang pangeran, yang selama ini dibungkus jarak waktu dan mitos.

Dalam total 50 bab, Joyodiningrat membentangkan lanskap sejarah yang luas. Bab-bab itu bergerak dari perkara perdata hingga mancanegara; dari dinamika keraton hingga huru-hara Tegalrejo; dari strategi peperangan hingga kisah para senopati yang jatuh, menyerah, atau gugur; dari Selarong hingga Ngijo; dari kemenangan-kemenangan kecil hingga perundingan buntu; dari luka-luka kecil hingga luka yang lebih besar, luka sejarah.

Di antara bab-bab itu, saya membayangkan Bab 9: Tegalrejo sebagai titik nyala, bara kecil yang kemudian membesar menjadi perang panjang. Joyodiningrat menggambarkan bagaimana Diponegoro, yang merasa tersisih dari peran sebagai wali keraton, perlahan menjauh dan mendekat kepada para kiai, sebuah pergeseran yang bukan hanya spiritual, tetapi juga politis. Ketegangan kian memuncak ketika rahasia antar priyayi mulai saling dibocorkan, seolah keraton berubah menjadi ruang penuh bisik-bisik. Lalu datanglah momen yang menggetarkan: Residen Smissert duduk di singgasana pada upacara Grebeg, menyinggung martabat, menantang batas-batas kewenangan. Dari titik ini, sejarah bergerak cepat dan tak pernah kembali ke bentuk semula.

Selain menghidangkan sketsa-sketsa Joyodiningrat, buku ini juga menyingkap proses panjang di balik penyuntingan dan penerjemahan yang dilakukan oleh Peter Carey dan Aditia Gunawan. Ada kerja filologi, ada penelitian lintas arsip, ada ketekunan menerjemahkan Melayu Pasar yang penuh nuansa menjadi bahasa Indonesia yang jernih namun tetap menjaga ruh aslinya. Mereka mengembalikan Joyodiningrat ke hadapan kita, bukan hanya sebagai tokoh sejarah, tetapi sebagai penutur yang suaranya melintasi dua abad.

Buku ini membuat kita tak sekadar membaca perang, tetapi melihatnya seperti menatap sketsa tua yang garisnya mungkin pudar, namun justru karena itu terasa lebih hidup, lebih manusiawi, dan lebih dekat dengan denyut waktu yang mengalir di baliknya.